|

〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長

相互理解と平和の懸け橋「民音」

音楽で世界の民衆の心結ぶ

◆西方 1963年(昭和38年)10月18日、池田先生は民主音楽協会(民音)を創立されました。以来、半世紀を超え、昨年もおよそ50人の駐日大使が民音文化センターに来館されるなど、文化・芸術交流の一大拠点となっています。

◇原田 小説『新・人間革命』第8巻「清流」の章に書かれている通り、先生が民音設立の構想を練られたのは、61年2月にインド、ビルマ(ミャンマー)、タイ、カンボジアへ平和旅に向かわれていた時です。

特にビルマは、先生の長兄が戦死された地でもありました。先生は、人類が悲惨な戦争と決別し、平和を築き上げていくには、何が必要なのかを考え続けておられました。

そして、民衆と民衆の相互理解を図ることが不可欠であると思索を深め、そのためにも、音楽などの芸術、文化の交流が大切になると結論されます。この時、先生は、学会が母体となって、音楽、芸術の交流などを目的とした団体をつくろうと決意されたのです。

音楽で、世界の民衆の心と心を結び、平和社会の建設を――この遠大な目的を掲げ、民音は産声を上げたのです。

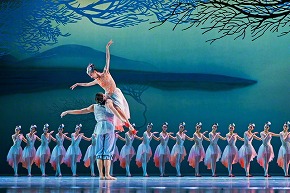

◆大串 50年先、100年先を遠望しての布石だったわけですね。民音はこれまで、110カ国・地域の団体や演奏家らと交流を結んできました。日中関係が困難な時であった、2014年(平成26年)10月には、舞劇「朱鷺」がプレビュー上演されました。

中国・上海歌舞団による舞劇「朱鷺」の民音公演。2015年、約10万人の観客を集め、大感動を呼んだ

◇原田 これは、民音と中国の文化交流が40周年となることを記念して、中国人民対外友好協会、上海歌舞団などと民音が共同制作したものです。

ご存じの通り、12年から、日中関係は厳冬ともいえるほど冷え込んでいたのですが、プレビュー公演は安倍首相も観覧し、直後の11月の日中首脳会談では、そのことが話題になり、雰囲気が和らいだと聞きました。

私は、この話を聞くにつけても、文化のもつ偉大な力を感じます。

民音は、国交正常化3年後の1975年以降、中国から40を超える文化団体を招へいし、2100回以上の公演を行っています。こうした「文化交流」は、日中友好において大きな役割を果たしてきたと、中国の方々が語っています。

先生は74年の初訪中の折から、中国側の要人に対して、「文化の交流」を力強く訴えられました。そこには、「文化交流とは、まさに相互理解の懸け橋であり、平和の先駆けである」との一貫した信念がありました。

実際、先生は、世界中に、その文化交流、民衆交流の道を切り開かれてきました。

先生が築かれた友情の絆の強さ

◆大串 民音は、これまで、ミラノ・スカラ座、ハンブルク・バレエ、モスクワ児童音楽劇場、シルクロード音楽の旅、南アフリカのドラケンスバーグ少年合唱団、ヨルダン国立芸術団をはじめ、世界中の著名な団体の公演を実現してきました。

◇原田 民音の文化交流の歴史には、池田先生が各国の芸術家と結ばれた強い友情と信頼の絆があってこそ築かれてきたものが多くあります。

昨年、民音のタンゴ・シリーズが、50回の節目となる公演を行いました。アルゼンチン共和国の公共メディア・コンテンツ庁からは、民音創立者である池田先生に「芸術と平和の青の賞」が贈られています。同国の「芸術・文化の普及」と「世界に友情と平和を広げた功績」がたたえられたものです。

アルゼンチンでは、40、50年代がタンゴの黄金時代でした。しかし70年代、偉大なマエストロ(巨匠)たちが亡くなったことで、国内での演奏の機会が減り、多くの楽団が解散の危機に陥ります。その70年に、民音の公演が始まったのです。多くの楽団が、日本に行くために再結成されました。アーティストたちは日本で演奏することが楽しみでした。それは今も変わりません。“アルゼンチン・タンゴの再興は、池田先生と民音によって成し遂げられた”と断言する専門家もいるのです。

◆林 『新・人間革命』第30巻<下>には、タンゴの巨匠といわれる方たちとの感動的な交流もつづられています。

◇原田 私が特に印象深いのは、84年に民音の招へいで初来日した巨匠マリアーノ・モーレス氏です。この日本公演では、最愛の息子であるニト・モーレス氏も、父と共にステージに立つ予定でした。しかし来日直前に、息子さんに悪性のがんが見つかり、急きょ取りやめになったのです。日本公演が始まって1カ月後、息子さんは30代の若さで帰らぬ人となりました。

先生は88年にモーレス氏と出会いを結ばれました。氏を皆で歓迎したロビーには、氏と亡くなった息子さんが共演した名曲「さらば草原よ」が流されていました。モーレス氏は「そうです。この曲です!」と感動の面持ちで語られました。

先生はモーレス氏ご夫妻を、全魂を込めて励まされました。「息子さんは今も、お父さん、お母さんのそばにおられますよ。ご家族を見守り、支えておられます。生命は永遠です。永遠の父子です。寂しいようであっても、生命の次元では決して寂しくないのです」

さらに一枚の色紙をモーレス氏に贈られました。そこには、先生の言葉とともに、自らの筆で富士山を描かれ、一つの点が打たれていました。

そばにいた私たちも、“どのような意味なのだろうか”と思っていたところ、先生はモーレス氏に力強く言われました。「これはご子息です」と。

モーレス氏は深い眼差しで、色紙を見つめておられました。“厳然と見守る息子さんのために、いかなる風雪にも微動だにしない富士のごとき境涯に”との思いが込められていたのだと思います。立場や肩書を超え、目の前の一人を励まさずにおかない先生の真心に、皆が深く感動しました。

アルゼンチン・タンゴの巨匠モーレス氏夫妻と和やかに語らう池田先生(1988年4月、旧・聖教新聞本社で)

◆西方 現在、モーレス氏のお孫さんが歌手として活躍しており、当時を振り返り、「池田先生の真心と配慮を、祖父がどれほど喜んだことか。先生の励ましがなければ、祖父の人生は全く違うものになっていたでしょう」と語られています。

◇原田 93年2月には、先生が出席され、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで第11回「世界青年平和文化祭」が行われました。会場は、市内の由緒ある劇場の一つであるコリセオ劇場です。ここでは、地元メンバーの強い要請で、マリアーノ・モーレス氏と、もう一人の巨匠オスバルド・プグリエーセ氏が共演しました。

プグリエーセ氏は文化祭の4年前の89年に民音公演のために来日されています。引退公演という位置付けでした。夫妻で来日された氏を、先生は真心から歓待されました。

先生の飾らない人柄と平和への信念に、すっかり魅了されたプグリエーセ氏は後に、「トーキョー・ルミノーソ(輝く東京)」との題名が付けられた献呈曲を作り、先生に贈られます。氏の夫人は、“プグリエーセが特定の誰かのために曲を作って贈ったというのは、後にも先にも、先生お一人だけだった”と語っていました。

この89年の引退公演を大成功で終え、“もう舞台に上がることはないだろう”といわれていた氏が4年後、87歳にして、再びスポットライトの中に姿を現したのです。

どちらか一方が、舞台に立つだけでも大変な出来事なのに、二人が同じ舞台でコラボすることなど奇跡だと、参加者も大変に驚いていました。立場や感情などの一切をかなぐり捨て、ただ池田先生との友情のために――この思いで、お二人は文化祭に出演を果たしてくださったのです。

庶民が“下駄”で行ける場を作る

◆樺澤 先生は、「民音を設立した目的は、あくまでも、民衆の手に音楽を取り戻すことにある」ともつづられています。

◇原田 発足当初から、「庶民が“下駄履き”で行けるコンサートをつくろうよ!」と、先生は何度も言われました。その願いを実現させ、「民衆の喜びの讃歌」である音楽が、日本の津々浦々で花開いている時代を、先生は作られたのです。

世界一流のバレエにしろ、オペラにしろ、まるで“高嶺の花”のような存在であったものを、先生が創立された民音の招へいによって、私たちは親しむことができました。それは、日本の文化交流においても、大変に意義のあるものであったと思います。

たとえば、世界最高峰の大歌劇団ミラノ・スカラ座の日本公演は、16年という長い歳月にわたる交渉の末、81年9月に実現しました。ある専門家からは、「完璧な舞台です。よくぞ、これだけの舞台を招へいしてくださった」と感謝の声が寄せられました。“民衆が最高の芸術に触れる機会を提供したい!”との先生の巌のごとき信念が、不可能と思われていたスカラ座の日本公演を実現させたのです。

◆林 近年は、テレビの人気番組で、「民音音楽博物館」が相次いで紹介されています。また、世界聖教会館と民音の間にある信号機の地名板は「民音音楽博物館」となっています。

音楽文化の殿堂・民音文化センター(東京・信濃町)。「民音音楽博物館」は同センターの1階、2階、地下1階に

◇原田 博物館には、古典ピアノや民族楽器など各国の貴重な楽器をはじめ、著名な音楽家の楽譜等が収蔵されています。

30万点に及ぶ音楽資料が所蔵され、“民間では国内最大級の規模”と評される「音楽ライブラリー」も併設されています。

東京都の登録博物館に認可されており、世界でも数少ない音楽博物館の一つです。

中学・高校の総合学習や修学旅行などでも見学に訪れ、全国の学校に親しまれています。学芸員実習の受け入れ先として、学生たちの支援も行い、福祉施設や地域の老人会の見学先としても多くの人が訪れています。

東日本大震災では、「歌を絆に」をテーマに、被災3県の小中学校で東北希望コンサートを開催。一回一回が本当に感動的で、その数も昨年までで116校81回に及びます。

◆樺澤 人々に希望と勇気を送り、心の絆を結ぶ音楽の役割は、本当に偉大です。

◇原田 法華経寿量品に「諸天撃天鼓 常作衆妓楽」(諸天は天鼓を撃って 常に衆の妓楽を作し)とあります。天人(歓喜に満ちた人々)が、「天の鼓」を打って、常に、さまざまな音楽を奏でる姿――それは、幸福の時、うれしい時、心の底から音楽があふれてくることを示しているともいえます。先生は、この経文を通し、「民衆のにぎやかな歌声のあるところ、自由があり、躍動がある。音楽には強制はない。文化に暴力はない。すべて人間性の開花につながる」と言われています。

音楽、芸術を通し、「平和・文化・世界の道」を開く民音の使命は、ますます大きいのです。

|