|

〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長

世界の知性と1600回の語らい 32回の学術講演

開かれた対話で分断から調和へ

◆樺澤 池田先生はこれまで、1600回を超える世界の識者との宗教間対話、文明間対話をされ、平和の連帯を築いてこられました。その対話の一つ一つが、私たち弟子にとって人間外交の教科書そのものです。

◇原田 池田先生は、一貫して「一民間人」、また人間主義の「仏法者」の立場で、対話を重ねてこられました。

その発端となったのは、1967年(昭和42年)10月、「ヨーロッパ統合の父」と呼ばれたクーデンホーフ=カレルギー伯爵との語らいです。お二人の対談集は、『文明・西と東』として出版されています。

そして69年には、20世紀最大の歴史学者トインビー博士から会談を望む手紙が寄せられ、72年に先生がロンドンの博士の自宅を訪問。対談は翌年も行われ、延べ10日間、40時間に及びました。多岐にわたった語らいは対談集『21世紀への対話』として結実。現在、29言語に翻訳・出版され、世界の大学等の教材としても使用されています。

◆西方 トインビー博士は、先生に世界の知性との対話を期待されたと伺っています。

◇原田 対談の最後に、先生が個人的な助言を求めると、博士は“私が忠告するなど差し出がましいことです。私は学問の世界の人間であり、あなたは行動の人です。あなたが主張された中道こそ、今後、歩むべき道です”と語られました。

そして先生の同行者に、ローマクラブのペッチェイ博士ら世界最高峰の知性の名前を記したメモを渡され、こう伝言されます。「あなたが、世界に対話の旋風を巻き起こしていくことを、私は、強く念願しています」

そこには、対話によって世界を結んでほしいとの、博士の強い思いが感じられてなりません。この博士の心に応えるように、先生は、それらの方々とも対話を重ねられていくのです。

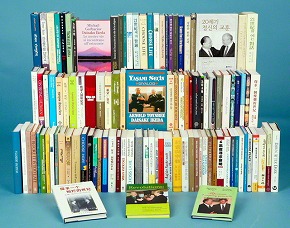

40言語以上に翻訳されている池田先生と世界の知性との対談集。これまでに発刊された数は、約80点に及ぶ

「そこに人間がいるからです」

◆西方 トインビー博士は、日ソや中ソなどの間で対話が進むことも望まれていましたね。

◇原田 当時、先生もまた日ソ関係を憂慮されるとともに、中国とソ連が対立していることも大変に心配されていました。そして、74年の5月に中国を、9月にソ連を相次ぎ初訪問されます。「宗教者がなぜ宗教否定の国へ行くのか」と、冷笑する声もありました。しかし、先生は厳然と言われました。「そこに人間がいるからです」と。

ソ連訪問は、モスクワ大学の招聘でした。当初、ソ連指導部の全てが歓迎したわけではありません。先生は68年に日中国交正常化を提言され、日中友好の実現に尽力してきたからです。

「池田会長はソ連の敵なのか、味方なのか」――ソ連側は判断に迷っていたのでしょう。当時の対日関係の実質的な責任者であり、ソ連共産党・国際部の幹部だったコワレンコ氏が、先生の宿泊するホテルの部屋を訪れた時のことです。日中平和友好条約についての話に及ぶと、「そうは言っても池田会長!」と、氏が声を荒らげて机をたたき、さらに、「ソ連は日本を壊滅させる力がある。何なら、もう一回戦争しましょうか」と言い放ったのです。

氏は日本側から“恫喝外交”の「強面」としても知られていました。普通の日本人なら、ここで怖じ気づくところです。しかし先生は「手は痛くありませんか?」と、すかさず笑顔で切り返され、一歩も引かずに平和への信念を語り抜かれたのです。

まさに「立正安国論」の「主人咲み止めて曰く」(御書24ページ)の姿そのものであります。

コワレンコ氏は、そうした先生とのやり取りを通して、“この人は本当に信頼できる”と思ったのでしょう。氏が、74年の先生とコスイギン首相との会見実現のために奔走したことは、有名な史実です。

元ソ連大統領「池田会長は民間外交の第一人者」

◆西方 先生は、その後もソ連の指導者との会談を重ねられました。

◇原田 81年5月、チーホノフ首相に先生は、「スイスなどよき地を選んで、アメリカ大統領、そして中国首脳、日本の首脳と徹底した話し合いを行ってくだされば、世界中の人びとが、どれほど安堵できるでしょうか」と呼び掛けられたこともありました。

モスクワでのゴルバチョフ大統領との初会見は、90年(平成2年)7月。実はこの頃、戦後45年になるというのに、ソ連の国家元首が一度も訪日していないという異常事態が続いていました。そうした中、ゴルバチョフ大統領が先生との会見で、初訪日の意向を表明したのです。このことは即刻、日本中、世界中にビッグニュースとして伝えられました。まさに、この会見から、日ソ友好の新たな歴史が開かれたのです。約束通り、その翌年4月にゴルバチョフ大統領が訪日し、先生とも再会されました。

モスクワ大学のサドーヴニチィ総長は、「振り返るに、歴史が、池田先生のご決断の正しさを見事に証明しています」と述懐されています。

ゴルバチョフ大統領も、「池田会長は、民間外交の第一人者です。それゆえ、私たちも、すぐに信頼関係を築き、心を開いて対話することができました。すぐに、分かり合えることができたのです。池田会長は、開かれた対話の精神を持たれ、その貢献には、絶大なるものがあります」と。

当時は第2次宗門事件の嵐が吹き荒れる中でした。しかし先生は、そんなものは悠然と見下ろし、広宣流布即世界平和の大道を威風堂々と切り開かれていったのです。

<ゴルバチョフ氏との交流については、学会公式ホームページ「SOKAnet」の第3代会長就任60周年を記念する特設ページ「映像で見る池田先生の行動と軌跡」でも視聴できます>

◆大串 池田先生は、ノーベル化学賞と平和賞を受賞されているアメリカのポーリング博士とも対談集『「生命の世紀」への探求』を編まれています。

◇原田 ポーリング博士と先生が初会談されたのは、87年2月。まもなく86歳になる博士がサンフランシスコの自宅から約800キロの道のりを越え、当時の創価大学ロサンゼルス分校に駆け付けてくださいました。

博士は「池田会長とお近づきになれるのは、私にとって大きな喜びなのです。特に世界平和を達成するために大変な努力をされている方とお会いできたのを喜んでおります。その努力が実るよう、私にできることは、何でも喜んで協力させていただきます」と述べられました。

博士は、先生が93年にアメリカのクレアモント・マッケナ大学で「新しき統合原理を求めて」と題して講演された折にも、講評者として登壇されています。その際、「この講演は私の主張を代弁してくださったと申し上げてもよいほどです。とりわけ私が感銘を深くしたのはSGI会長が十界論を紹介され、他者への献身に根差した菩薩の境涯について語られた部分でありました」「菩薩の行動にこそ人間としての美しき証しがあり、分断を超えて共感を結びゆくカギもあります」と訴えられていました。

こうして先生と博士は、平和のために、深く交流を結ばれていったのです。

世界最高峰の知性の学府・ハーバード大学で「21世紀文明と大乗仏教」と題して2度目の講演を行う池田先生。「生も歓喜、死も歓喜」との生命観は大きな反響を呼んだ(1993年9月)

◆林 池田先生は、海外の大学・学術機関等で32回の講演をされ、仏法の平和思想を世界に発信してこられました。91年9月には、アメリカのハーバード大学で「ソフト・パワーの時代と哲学――新たな日米関係を開くために」と題して講演。93年9月にも、同大学で2度目の講演をされています。

◇原田 2度目の講演は、同大学の文化人類学部と応用神学部の合同招聘によるもので、「21世紀文明と大乗仏教」と題して行われました。

先生は、20世紀は科学技術を中心に発展したが、「戦争と革命の世紀」と呼ばれるほど、史上かつてない犠牲者を出してしまったと述べられ、こうした悲劇は、人間の幸不幸の決定的要因が外形のみの変革にはないという教訓を明確に残したと指摘されました。

そして、21世紀は「生死観、生命観の内なる変革こそ第一義となってくるであろう」との観点から、「生も歓喜、死も歓喜」との大乗仏教に流れ通う生死観を紹介されます。そうした哲理が21世紀文明に貢献しうるであろうと強調され、あらゆる差異を超えて、人々を分断から調和へと導く「開かれた対話」の重要性を訴えられた感動の講演でした。

約40分間にわたる講演が終わると同時に、会場内には深い感嘆のため息とともに、大きな拍手が、しばし鳴りやむことはありませんでした。

聴講した各分野の教授から、「SGI会長こそ、日本に、また世界に、未来へのビジョンを示し続けている希有な存在であることを知るべきです」など、多くの賛辞が寄せられました。

師匠の行動を受け継ぐ誓い新た

◆大串 この年には、人類が直面する諸課題に対して、仏法の人間主義の視点から解決の方途を探求する平和研究機関「池田国際対話センター」(旧・ボストン21世紀センター)が誕生しています。

◇原田 もう一つ私が忘れられないのは、97年10月のインドでの記念講演です。

先生がニューデリーの国際空港に到着された時、多くの要人が出迎えました。その一人、ラジブ・ガンジー現代問題研究所のフセイン副議長(当時)が先生に、こう語り掛けました。

「ここは釈尊を生んだ地です。精神の大国であるインドにSGI会長が来られた。私たちは聖者を迎えたような気持ちです。先生のことは著作を通して、よく存じております」

先生は副議長などの発言から、「精神の大国」「青年の大国」として発展する息吹を感じられ、日本で準備された記念講演原稿を大幅に添削、加筆されたのです。大統領や首相との会見や日印友好文化祭の出席をはじめ、息つく暇もないほどのスケジュールの合間を縫っての作業でした。

そして迎えた「『ニュー・ヒューマニズム』の世紀へ」と題する記念講演は、深い哲学的な洞察の上から、非暴力の精神の重要性に触れつつ、「21世紀はアメリカ、中国、インドの3国が主軸となる」「2国が中心だと、どうしても対立の方向に行ってしまう。3国があってこそ、常に話し合い、連携をとりながら、平和の方向へと全体の軌道をもっていける」という、先見性にあふれたものでした。

講演が終わるや、雷鳴のような拍手と喝采が沸き起こり、あいさつに立ったフセイン副議長は、大感動の面持ちで宣言されました。

「“アジアの光”である釈尊は、たしかに、このインドに生まれました。しかし、そのまばゆい光は日本に受け継がれ、池田博士が、それを一段と燦たる大光へと輝かせたのであります」と。

いよいよ新世紀へ、「仏法西還」の大いなる遠征が開始された歴史的瞬間であると思いました。

私は昨年9月にインドを訪問しましたが、発展を遂げている様子に22年前の先生の講演が、どれほど深い意味を持つものであったかと、感動を禁じ得ませんでした。

私どもは池田門下生として、創価の師弟に流れ通う平和への信念と行動を受け継ぎ、人道の世紀を開きゆく誓いを新たにしていきたいと思います。

|