|

<出席者>西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長

励ましは「臨終只今」の精神で

小さな声、一瞬の出会いを忘れない

◆西方 今回からは、日本国内はもとより、世界中で「一人」を大切にされた池田先生の励ましについて、伺いたいと思います。「学会がここまで発展してきたのは、なぜでしょうか?」とのある識者の質問に、先生は「一人を大切にしてきたからです」と答えられました。励ましについての先生のご指導で、心に残っていることを教えてください。

◇原田 青年部時代、「臨終只今」の精神、すなわち「今、臨終を迎えても悔いがない」との覚悟で激励するんだ、と教えていただいたことが忘れられません。1968年(昭和43年)のある会合後、青年部の代表と懇談の機会を設けてくださったことがあります。

先生は「その人とは、もう二度と会えないかもしれない。そう思って、では、“どう激励するのか”“どのように、その人の心に感動を与えていくのか”を考えていくんだ」と言われました。そして「私は常に『臨終只今』の精神で人と接し、人を激励してきた。君たちも、青年部として、こういう精神でメンバーを励ましていかなければならないよ」と、学会の精神を打ち込んでくださったのです。

まさに、先生は、全生命を分かち与えるような思いで、「一人」への励ましに徹してこられました。

それは、直接、語り合われた人だけではありません。目に入った人、耳にした人に対しても、伝言を託したり、揮毫を贈られたりと、あらゆる方法で、素早く激励してこられました。

先生は、こうした励ましを、全国、全世界、どこへ行っても、一年365日、来る日も来る日も、一瞬一瞬、全力で続けてこられたのです。

先生、八戸にも来てください!

◆林 原田会長は長年、先生の激励行を間近で見てこられました。その中で、印象的な出来事をお聞かせください。

◇原田 先生は、誰もが聞き漏らしてしまうような、小さな声を大切にされます。

71年6月13日、青森総合本部の記念撮影会(青森市の青森山田高校の体育館)では、こんな一こまがありました。

この日、先生は、正午過ぎから約3時間にわたり、合計12回、およそ3000人の同志との記念撮影に臨みました。

撮影終了後には、音楽隊や鼓笛隊などによるアトラクションを観賞されました。

そして会場を後にされようとしたその時です。一人の少女が真剣な眼差しで言いました。

「先生! 八戸にも来てください!」

すると、先生は、すかさず「よし、分かったよ」と応じられたのです。

翌14日は青森を発ち、真っすぐに宮城へ移動する予定になっていましたが、先生は急きょ、変更し、八戸への訪問を決められたのです。

それが現地の皆さんに伝えられたのは深夜のことでした。

八戸会館(当時)には、250人ほどの同志が待っていました。10年ぶりに実現した思いがけない来訪に、皆の喜びは、ひとしおでした。

一人の少女の声から、大きな歓喜が生まれた瞬間です。

当時、ある全国紙の記者が、先生に同行して取材に当たっており、この「青森の記念撮影」の感動を、後日、聖教新聞に寄稿しています。

その末尾は、先生と少女の“一瞬の会話”に触れながら、こう結ばれています。

「小さな約束が、ここでは大切にされている」

この記者は、13日の記念撮影会の取材を終え、帰京していました。先生が、少女との約束を即座に実現させたことを後で知り、感銘を受けたのでしょう。

“小さな約束を大切にする”――この言葉は、先生の信念そのものであると、感じてなりません。

17年前の約束を果たしに来たよ

北海道・厚田にある「戸田記念墓地公園」(昨年5月撮影)。1977年10月、学会初の墓園として開園した

◆樺澤 小説『新・人間革命』第26巻「厚田」の章には、77年に、厚田村(当時)を訪問した先生が、食料・雑貨店を営む夫妻との「17年前の約束」を果たされた場面が描かれています。

◇原田 当時、北海道を担当していた私は、その場に同行させていただきました。

先生が、この店を訪ねると、夫妻は突然の出来事に驚きを隠せませんでした。

先生は訪問するや、「17年前の約束を果たしに来ましたよ」と言われましたが、夫妻はキョトンとするばかりでした。

実は、先生は60年の会長就任後、戸田先生の故郷である厚田村を訪問された折、この夫妻に「いつか、お宅に伺います」と、約束されていたのです。

先生は、その約束を覚えておられました。そして「このお店の物を、全部、買おうと思って、お小遣いを貯めてきたんです」とユーモアを込めて語り、店内に並べられた商品を次々と購入されました。

その先生の姿に、夫妻は感無量の面持ちでした。

「厚田」の章には、こうつづられています。

「人の信頼を勝ち取るための最大の要件は、約束を忘れず、必ず果たしていくことだ。たとえ、相手が忘れていたとしても、それを守っていくことによって、自分の生き方、信念、人格が確立されていくのである」

先生の励ましは、決して、その場限りではありません。

「一瞬の出会い」を永遠に刻む思いで、折あるごとに、心を砕き続け、無数の同志の「蘇生のドラマ」を生み出してきたのです。

学会の強さとは、この先生と同志の魂の結合にあります。

そのことを、私たちは生命に深く刻んでまいりたい。

私の笑顔を見てもらいたくて…

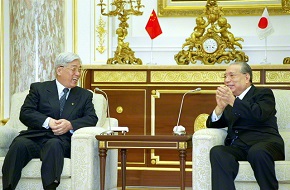

2000年4月、中日友好協会の代表団の団長として来日した黄世明副会長が、池田先生との再会を心から喜び、笑顔で語らいを(八王子市の東京牧口記念会館で)

◆大串 どこまでも一人を大切にされる先生の思いやりにあふれた行動は、会員に限らず、誰に対しても、常に変わらないように思います。

◇原田 先生は、会員であってもなくても、一国の指導者であれ、庶民であれ、目の前の「一人」の幸福を祈り念じて、敬意と真心をもって、励ましを送り続けてこられました。

先生のご友人の一人に、中日友好協会の副会長を務めた、黄世明さんがいます。毛沢東主席、周恩来総理ら歴代の指導者の日本語通訳を務め、日中の政治、文化など各界の友好交流に貢献された方です。

先生は初訪中(74年)以来、両国の万代の友好への語らいを重ねてきました。鄧小平副総理、周総理夫人の鄧穎超氏など国家の要人と先生の会見の通訳を務めたのも黄さんです。その実力は国内トップクラスで、先生も常々、絶賛されていました。

その黄さんが、重い病に倒れます。先生は1992年(平成4年)10月、第8次訪中で北京に滞在していた時、病床にあった黄さんに、お見舞いの和歌を贈りました。

「祈るらむ また祈るらむ 大兄の 偉大な笑顔が 帰るその日を」

その後、黄さんは、見事に病を克服されます。

そして94年9月、ご夫妻で来日し、先生のもとを訪ねたのです。黄さんが、先生に「私の笑顔を見てもらいたくて……」と感慨深く語る姿に、感動を禁じ得ませんでした。

黄さんは先生から頂いた、この和歌を、病室に置き、大切にされていたのです。

先生も大変、喜ばれて、黄さんに再び和歌を詠まれました。

「あまりにも うれしき笑顔の 君来たる 夫婦の幸は 三世に薫れと」

実は、この時は、私的な訪問ということであり、当時の聖教新聞では、訪問の背景について、あえて触れていません。

そして2000年4月、黄さんが、中日友好協会の代表団の団長として、公的に来日し、先生と会談された時のことです。

「池田先生! 私は笑顔で帰ってきました!」

開口一番、黄さんが語ると、先生は「お元気で何よりです。お会いできて光栄です!」と言われました。

黄さんは、92年に頂いた和歌が「私にとって大きな励みになりました。そして今、こうして笑顔で、先生に再びお会いすることができたのです。本当にうれしく思います!」と語っていました。

その瞬間、同席者も皆、笑顔になり、大拍手がわき起こりました。

お二人の友情は、まるで家族のような、無二の親友のような麗しいものでありました。

このように先生は、大誠実の人間外交で、日中に“金の橋”を築いてこられたのです。

◆西方 先生は、日蓮大聖人が仰せの、法華経に説かれた「当に起って遠く迎うべきこと、当に仏を敬うが如くすべし」との経文を、そのまま実践されていることを実感します。

◇原田 まさに、この経文こそが、先生の信念であり、哲学です。法華経では本来、万人に「仏」の生命が具わっていると説いています。ゆえに「仏」を敬うがごとく、全ての人を大切にする。それが仏法者の生き方であり、人間主義の哲学の根幹をなすものです。

どこまでも「一人」を大切に――それは口先ではありません。真心であり、「行動」です。

御書には「日蓮は、この法門を語ってきたので、他の人と比較にならないほど、多くの人に会ってきた」(1418ページ、通解)と仰せです。先生は、平和のため、未来の社会のため、幾千人以上に及ぶ指導者、識者、学術者らと対話を重ね、さらに、日本中、世界中の数限りない同志を励まし、希望の光を送ってこられました。

こうした先生の「行動」によって、今日の学会の世界的な発展があることを、ゆめゆめ忘れてはなりません。

私たちは、先生の心をわが心として、今いる場所で、励ましの輪を大きく広げていきたいと思います。

|