|

• 初代・二代の構想を「わが使命」と誓願

• 日蓮仏法が地球を照らす時代に

池田先生の会長就任60周年へ!――原田会長と語らう、西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長(13日、学会本部別館)

1960年(昭和35年)5月3日、池田大作先生が創価学会第3代会長に就任されてから、本年で60年の佳節を迎える。この60年、学会は先生の死身弘法の闘争により、世界宗教へと大きく飛躍を遂げた。目前に控えた「5・3」へ、長年にわたり、先生のもとで行動してきた原田会長に、青年部各部の部長が聞いた。

宗祖の御遺命を現実に

◆西方 第1回の今回は「世界広宣流布」について伺います。

1954年夏、故郷である北海道の厚田を訪れた戸田先生は池田先生に語られます。

「ぼくは、日本の広宣流布の盤石な 礎をつくる。君は、世界の広宣流布の道を開くんだ」

ご逝去直前には、「メキシコに行った夢を見たよ。みな待っていてくれた」と言われます。池田先生にとって世界広布は、師匠の構想を現実のものにする闘争であったと思います。

◇原田 「世界広宣流布」は日蓮大聖人の御遺命であり、大聖人正統の教団である創価学会の使命です。そして創価三代の会長、なかんずく池田先生の身命を賭した戦いがあったからこそ、仏教史上初めて現実のものとなったのです。

戸田先生は第2代会長に就任した翌52年の正月、「いざ往かん 月氏の果まで 妙法を 拡むる旅に 心勇みて」と詠まれました。1カ月後の男女合同青年部研究発表会では初めて、「地球民族主義」との理念を発表されています。日本国内にわずかな学会員しかいない時代から、戸田先生は明確に世界広布、世界平和の実現を考えられていたのです。

それは、牧口先生の教えによるものでもありました。軍部政府下において牧口先生は、機関紙「価値創造」で“妙法こそ、世界の人類が等しく渇望する「無上最大の生活法」であり、「成仏の法」である。この偉大な力を、我々同志の実験によって証明し、誰にもたやすく分かるようにするのだ。そして、その功徳を普く施して、一切衆生を無上最高の幸福へ至らしめるまで、前進していこうではないか”と訴えられています。

1953年11月18日、牧口先生の十回忌に際し、『価値論』が再版されます。「牧口常三郎著 遺弟戸田城聖補訂」と記されたこの本を、戸田先生は“世界の大学・研究機関に送ろう”と言われ、池田先生を中心に準備が進められました。そして、約50カ国422の大学・研究機関へと送られたのです。

こうした戸田先生の世界広布の構想を誰よりも真剣に受け止め、実現を誓われたのが池田先生です。だからこそ、会長就任式の壇上には、「いざ往かん――」との戸田先生の和歌が掲げられたのです。

宗祖の御遺命であり、初代、第2代会長の熱願であった世界広宣流布を「わが使命」と決めた「誓い」から、池田先生の60年はスタートしました。

◆樺澤 小説『新・人間革命』第1巻「旭日」の章には、「伸一は、戸田城聖に、世界の広宣流布を使命として託された日から、やがて、海外で直面するであろう諸問題について思いをめぐらし、その一つ一つについて、熟慮に熟慮を重ねてきたのである。(中略)彼の胸中には、既に世界広布の壮大にして精緻な未来図が、鮮やかに描かれていた」と記されています。

◇原田 先生は第3代会長に就任された年の10月から、7年間で計13度も海外を訪問されています。それは、アメリカから始まり、北・南米、アジア、欧州、オセアニアと各地にわたります。

この時期は、世界宗教への第一歩をしるされ、助走を始めた期間と位置づけられると思います。小説『新・人間革命』にも記されている通り、最初の訪問地となったハワイをはじめ、行く先々で先生は、大地に染み込ませるように題目を唱えていきます。61年のイタリア訪問の折には、古代ローマの遺跡を見ながら、「ローマの 廃墟に立ちて 吾思う 妙法の国 とわにくずれじ」と詠まれました。“繁栄を誇ったローマ帝国は滅びたが、私たちは永遠に崩れない妙法の国を建設するのだ”――そう決意を深めながらの闘争であったと拝察されます。

◆樺澤 原田会長が初めて、池田先生の海外訪問に同行したのはいつでしょうか。その際、先生からは、どのような指導がありましたか。

◇原田 72年4月です。先生から「具体的な計画は全面的に任せるから」とのお話をいただき、緊張しながら、必死でスケジュールづくりなどの準備に当たったことは忘れられません。

当時、先生は67年半ばからの5年で、「七つの鐘」のうち、第六の鐘が鳴り終わる72年に向かって、日本の広宣流布の基盤を完成させようと全国を駆け巡られていました。そして72年、イギリスでのトインビー博士との対談をはじめ、フランス、アメリカへと渡られるのです。

羽田空港から経由地のソ連(当時)のシェレメチェボ空港を目指した機中でのことです。先生は「私が最初、海外指導に出掛けた時は、胸のポケットに、戸田先生の遺影をしのばせていたんだ」と話してくださいました。“いつ、どこにあっても、池田先生は戸田先生と共にあるんだ”と強く心に刻みました。

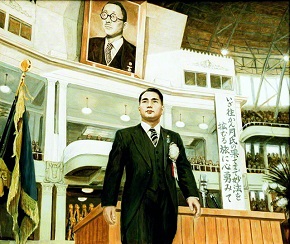

1960年(昭和35年)5月3日、池田先生の創価学会第3代会長就任式。壇上には、戸田先生の和歌が墨痕鮮やかに。“先生! 先生の後を継いで、私は世界広布の旅路を征きます”と(内田健一郎作の油彩画)

勇気と希望送る 新たな闘争開始

◆林 その72年4月から75年7月まで続く計12回の海外訪問では、SGI(創価学会インタナショナル)の発足という、今も燦然と輝く世界平和への大絵巻が繰り広げられます。当時のことを教えていただけますか。

◇原田 70年、言論問題で学会は無理解の非難にさらされていました。そうした中にあって、“新たな広布の歩みを開始していこう。海外から日本の会員に勇気と希望を送っていこう!”――先生は、こう決意されていたのだと思います。

72年5月には、トインビー博士との1度目の対談に臨まれます。これは69年に博士から、対談を希望する書簡が寄せられて実現したものです。

先生は対談の1年以上前から、準備を始められていました。博士の著作を読み深めながら、質問や構成を考え抜かれていたのです。車での移動中や、そばにいる時など、「原田君はどういう質問がいいと思うか」とたびたび問われました。全魂を傾けての真剣勝負の気迫でした。それが今や世界29言語で出版され、多くの識者が“座右の書”“人類の教科書”と称賛する対談集へ結実したのです。

◆林 そして、池田先生は72年秋、「広布第2章」に入ったことを宣言されます。その後、トインビー博士との2度目の対談(73年5月)などを経て、74年5月の初訪中、9月の初訪ソ、12月の周恩来総理との会見へと続きます。

◇原田 75年の1月にはキッシンジャー博士との会見やSGIの発足式が行われ、同年4月には3度目の中国訪問、さらに5月にはフランスでローマクラブ創立者のペッチェイ博士や、作家のマルロー氏、美術史家のユイグ氏らとも会見されます。

まさに、この3年間は、本格的な『世界広布の幕開け』の時代であり、先生の人間外交が見事なまでにダイナミックに展開された時でもありました。

池田先生は日中関係が非常に厳しかった68年、学生部総会で「日中国交正常化提言」を発表されます(4年後に「国交正常化」が実現)。この提言と学会の民衆運動に着目し、評価していたのが周総理です。だからこそ、病身を押して、先生と会見されたのだと思います。

当時は中ソの対立も激しく、一触即発の危機が憂慮されていました。74年、先生の初訪中に同行した際、中学校の教員、生徒らが、“隣国の超大国に備えています”と、地下に防空壕を掘っている現場も見ました。

こうした状況を見聞きして先生の胸中には、“絶対に戦争を起こさせない”との強い強い決意が深まったのだと思います。

約3カ月後、ソ連のコスイギン首相に会った際、先生は問い掛けます。「率直に伺いますが、ソ連は中国を攻めますか」

すると首相は、「いいえ、攻撃するつもりはありません」と言われ、「それをそのまま、中国の首脳部に伝えてもいいですか」と先生が返されると、「伝えてくださって結構です」との返答がありました。

それから約3カ月後の2度目の訪中の折、先生は中国首脳にその話を伝えました。

この第2次訪中の最後に、病床にあった周総理は、周囲の反対を押し切って、入院先の病院で、池田先生、奥さまと会見されるわけです。それは、日中友好の万代にわたる契りを結ぶ語らいとなりました。

◆西方 こうした先生の行動について、南開大学周恩来研究センターの所長を務めた孔繁豊氏は、「周総理はこの情報を知り、非常に重視したと私は分析している。当時、国内の激動の政治状況の中、周総理は『四つの現代化』に取り組んでいた。この計画の実現には正確な国際情勢の判断が不可欠だった。その時、(池田)名誉会長を通じてソ連の態度を知り、周総理は『中ソ開戦はありえない』との確信を深め、国家の再建計画を大胆に実行することができたのだ」と語っています。

◇原田 実際、中国首脳の一人である鄧小平副首相(当時)の年譜を見ると、先生と会見した直後の12月中旬に病院へ見舞いに行き、周総理と懇談を重ねています。翌75年1月の全人代には、その周総理が病を押して出席し、「四つの現代化」の推進を提起しています。これが78年の鄧小平氏の「改革・開放」路線につながっていくのです。

孔氏の分析にあったように、先生があの時、コスイギン首相の言葉を中国側に伝えられたことが、どれほど重要であったか。「四つの現代化」から「改革・開放」路線、その後の現代中国の大発展にいたる流れを見るときに、あの先生の中ソの“橋渡し”は、歴史の歯車を動かした「人間外交の真価」であるといっても過言ではないと思うのです。

インド創価学会の新「本部」が完成(2019年9月)。世界広布の大河は今、192カ国・地域を潤す。日蓮大聖人が仰せの「地涌の義」を、創価学会が証明

自分こそが弟子 師弟の道を歩む

◆大串 私は昨年9月、原田会長と一緒に、青年部の訪印団に参加しました。インド創価学会の、青年を先頭にした勢いある拡大の様子は、とても感動的で大きな示唆を受けました。また、創価菩提樹園や新本部のスケールの大きさは、日本の私たちには想像がつかないものでした。

◇原田 インドの大発展には目を見張るものがあります。

今は23万人を超えるインド創価学会ですが、池田先生の初訪問(61年1月)の際、メンバーは一人もいませんでした。それでも先生は、東洋広布を熱願された戸田先生との誓いを胸に、「仏法西還」の決意をとどめようと訪印されました。そして、自分と同じ決意に生きる弟子よ「出でよ!」と心で叫ばれています。

私は、池田先生の3度目のインド訪問(79年2月)に同行させてもらいましたが、この時、集まったメンバーは40人ほどでした。先生は、そのメンバーを「雄大にして悠久なるガンジス川の流れも、一滴の水から始まる。同じように皆さんは、インド広布の大河をつくる、源流の一滴、一滴となる方々です。洋々たる未来を信じて前進していっていただきたい」と大激励されます。

この一人一人が、先生の指導をしっかりと受け止め、使命を自覚し、大河の流れをつくるべく奮闘して、今の礎を築くのです。その精神が、後継の青年たちに受け継がれます。

つまり、“自分こそが先生の弟子として、広布を実現する!”との決意が、インド大発展の要因です。41年前、“ガンジスの一滴に”と励まされた草創の先輩と同じく、インドの青年部の一人一人が、「アイ アム シンイチ・ヤマモト!(私は山本伸一だ!)」、「アイ アム ザット ワン ディサイプル(私がその一人の弟子だ!)」の合言葉で前進しています。

どこまでも、「師弟」です。師弟なくして、信心も広布もありません。インドの大発展が、それを証明しています。私たちも、“自分こそが先生の弟子である!”との決意で、生涯「師弟の道」を貫き通していきましょう。

|