| 特別編「創価三代の獄中闘争」 2020年07月03日 |

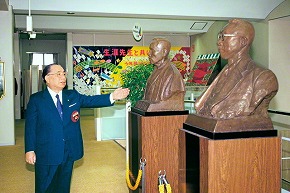

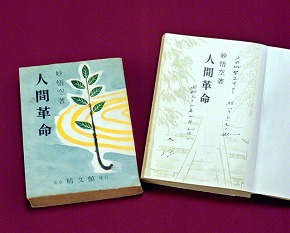

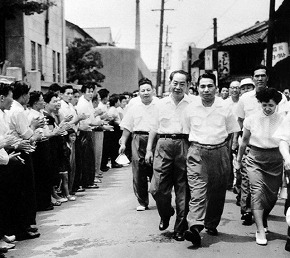

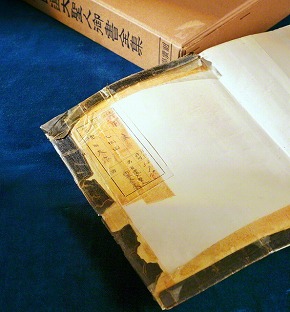

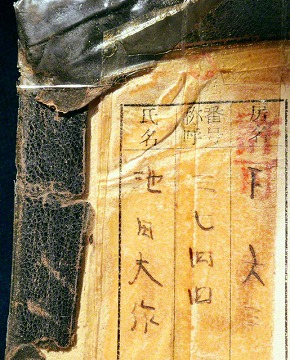

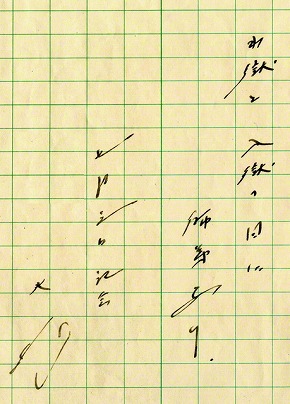

きょう正義の「7・3」 正義を貫いた牧口先生、戸田先生の胸像を見つめる池田先生。かつて語った。「『三代の師弟』の闘争こそが、学会の正統中の正統の歴史である」と(1992年1月、神奈川・横浜平和講堂で) きょう7月3日は、第2代会長・戸田城聖先生の出獄75年。軍部政府の弾圧によって、初代会長・牧口常三郎先生は獄死。生きて牢獄を出た戸田先生は1945年(昭和20年)のこの日、先師の遺志を胸に、学会の再建に一人立った。57年(同32年)の同じ7月3日、権力の横暴によって、第3代会長・池田大作先生は無実の罪で逮捕・勾留された。連載企画「師弟凱歌の記憶」の特別編として、「7・3」に刻まれる創価三代の正義の闘争をたどる。 第2代会長 戸田先生の「出獄」75年 第3代会長 池田先生の「入獄」63年 昭和32年7月3日 1957年(昭和32年)7月3日。池田先生の身を案じ、羽田の東京国際空港に駆け付けた戸田先生が、一冊の本を手渡した。「いよいよ出たよ。あとで読んでくれ」 戸田先生が「妙悟空」の筆名で書いた小説『人間革命』の、完成したばかりの単行本である。この7月3日を記念して発刊されたものだった。 不当に同志を弾圧した夕張炭労との戦いに決着をつけた池田先生はこの日、大阪府警に出頭するため、札幌から大阪に向かっていた。羽田には乗り継ぎのために降りたのである。学会は「炭労事件」に続き、「大阪事件」という権力の弾圧に直面していた。 池田先生に掛けられた容疑は、3カ月前の参議院大阪地方区の補欠選挙における「公職選挙法違反」であった。一部の会員による違反行為を、支援の責任者だった先生の指示によるものとし、無実の罪を着せようとしたのである。出頭すれば逮捕は確実だった。 「もしも、お前が死ぬようなことになったら、私もすぐに駆けつけて、お前の上にうつぶして一緒に死ぬからな」――牢獄の過酷さを骨身に染みて知る戸田先生は言った。 出発の時間が迫る。 搭乗口に向かう池田先生に、同志が呼び掛けた。 「お元気で……」 「ありがとう、これがあるから大丈夫だよ」。先生は師の小説をかざした。 機中で先生は、小説を真剣に読み進めた。主人公は、戸田先生の分身ともいえる「巌九十翁」。小説の後半には、2年に及んだかつての獄中闘争の様子が、克明に描かれていた。  戸田先生の小説『人間革命』。池田先生の文字で、昭和32年7月3日の日付と「戸田城聖先生ヨリ 給ハリシモノ也」の書き込みが 昭和20年7月3日 1943年(同18年)の7月6日、初代会長の牧口先生は、折伏のため訪れていた静岡・下田で、戸田先生(当時、理事長)は、東京・白金台の自宅で逮捕された。 容疑は治安維持法違反および不敬罪。国家神道を戦争遂行の精神的支柱に据え、国民への思想統制を強める軍部政府に対し、両先生は、特高警察の厳しい監視下にあっても立正安国の実践を貫き通した。宗門は神札を容認し、受けるように勧めたが、学会は敢然とこれを拒否。そして、ほどなく逮捕・投獄されたのである。 牧口先生と親交のあった民俗学者の柳田国男は、“熱心に戦争反対論や平和論を唱えるものだから、陸軍に睨まれて牢屋に入れられた”と回想している。 牧口先生は逮捕から約2カ月後、警視庁から東京拘置所(現・豊島区東池袋)に移送される。その折、警視庁でわずかな時間だが師弟の出会いが実現した。 「先生、お丈夫で」――戸田先生がただひと言、声を絞り出すと、牧口先生は無言でうなずいた。これが師弟の今生の別れとなる。 両先生の獄中生活は、過酷を極めた。戸田先生の小説『人間革命』に、その忍従の日々が描かれている。 拘置所の夏は暑く、冬は極寒。戸田先生は「泥水のような味噌汁」をすすった。戦局の悪化で、米四分と麦六分の握り飯は、麦が大豆、さらにコーリャンへと変わった。風呂は月に数度、わずかに5分。看守から平手や麻縄で何度も殴られた。 先生は、70歳を超える牧口先生の身を案じ、ひたすらに無事を祈った。牛乳びんのふたで自作した数珠を手に、1日1万遍以上の唱題を重ねた。 44年(昭和19年)11月中旬、年頭からの唱題が200万遍に達しようというころ、戸田先生は、自身が法華経の虚空会の儀式に連なった地涌の菩薩であることを深く自覚する。この「獄中の悟達」と同時期の同年11月18日、牧口先生は獄中で、73歳の死身弘法の生涯を終えた。 亡骸は、家人に背負われ東京拘置所を出た。葬儀に連なった者、わずか数人に過ぎなかったという。 戸田先生が、師の最期を知ったのは、年が明けた45年(同20年)1月8日のこと。予審判事から、ただ「牧口は死んだよ」と告げられた。 戸田先生は後に語った。 「自分の部屋へ帰って、思いきり泣きました」 「あれほど悲しいことは、私の一生涯になかった。そのとき、私は『よし、いまにみよ! 先生が正しいか、正しくないか、証明してやる。もし自分が別名を使ったなら、巌窟王の名を使って、なにか大仕事をして、先生にお返ししよう』と決心した」 同年6月29日、豊多摩刑務所(東京・中野区)へ移送。その4日後の7月3日午後7時、戸田先生は出獄した。かつて20数貫(85キロ前後)あった堂々たる体軀は、12~13貫(45~約49キロ)もなく、痩せ細っていた。体は衰弱し、片目はほとんど視力を失っていた。歩いて中野駅へ向かった先生は、目黒駅で電車を降り、時習学館の焼け跡を見た後、白金台の自宅に戻った。 戸田先生は出獄を機に、名を「城外」から「城聖」に改めた。師の仇討ち――すなわち世界の民衆を救う広宣流布の大闘争に、75年前のきょう、一人立ったのである。  豊多摩刑務所の遺構「旧豊多摩監獄表門」。同刑務所から出獄した戸田先生は75年前のきょう、学会の再建へ、一人立ち上がった(東京・中野区、2015年撮影)  戸田先生が出獄した豊多摩刑務所の鉄の門扉(縦約225センチ×横約90センチ)。東京・中野区の中野南文化会館に保管されている “99・9%有罪”に挑んだ若き池田先生 「裁判の場で 必ず無実を証明して 正義を満天下に示す」 ――昭和32年の大阪の夏は、蒸し暑い日が続いていた。大阪入りした池田先生に、関西の婦人部の友が、泣きながら出頭を思いとどまるよう懇願した。先生は答えた。「大丈夫だよ。ぼくは、何も悪いことなんかしていないじゃないか。心配ないよ」 1957年(同32年)7月3日夕、池田先生は大阪府警に出頭。午後7時ごろに逮捕となる。一部の会員による選挙違反を、学会の組織的な指示によるものとして、その勢いをそごうとする権力の意図は明白だった。 池田先生は7月8日、大阪拘置所に移監。独房に入った。高圧的な検事の尋問は、食事も与えないまま、深夜に及ぶこともあった。ある時は、手錠をかけたまま大阪地検の本館と別館を往復させたこともあった。ついに検事は“罪を認めなければ、学会本部を手入れし、戸田会長を逮捕する”と迫った。 池田先生の苦悩は大きかった。若い自分はよい。しかし、既に衰弱の激しい師匠が投獄されることは、そのまま命の危険に直結する。それだけは絶対に避けねばならない――。 先生は後に回想している。「眠れぬ夜を過ごした。そして、決断した。“ひとたびは、罪を認めるしかない。そして、裁判の場で、必ず、無実を証明して、正義を満天下に示すことが賢明かもしれない”」 起訴されれば「99・9%が有罪」とされる日本の刑事裁判で、無罪を勝ち取るのは至難の業である。それでも池田先生は、師と学会を守るため、その0・1%に懸けたのである。 7月17日に出獄。 法廷闘争はその後、4年半続いた。公判は84回、うち先生の出廷は23回。来阪するたびに先生は、関西の同志を励まし続けた。 61年(同36年)12月16日、最終陳述に立った先生は、学会の運動の正当性を述べ、自身や同志が受けた取り調べの非道さを「断じて許しがたい」と言明した。1月25日の最終公判での判決は「無罪」。2月8日、先生は訪問中のエジプトで「控訴なし」の報を聞く。正義は証明されたのである。  15日間の獄中闘争を終え、大阪拘置所から出獄した若き池田先生。香峯子夫人と多くの同志が出迎える(1957年7月17日、大阪市内)  池田先生が大阪拘置所で使用した御書  差し入れ許可を示す証書が貼られ、獄中での「称呼番号」が記されている 弟子が師を宣揚 時代は戻って、池田先生の出獄から1カ月がたとうとしていた1957年(同32年)8月。先生は戸田先生に呼ばれ、長野・軽井沢で師弟最後の夏を過ごした。宿舎で戸田先生は、自身の小説『人間革命』を話題にした。「牧口先生のことは書けても、自分のことを一から十まで書き表すことなど、恥ずかしさが先に立って、できないということだよ」 池田先生はその夜、師の言葉を反すうした。“この師の真実を、誰が永遠に残すのか。それは身に影の添うように、先生に仕えることのできた、栄誉ある私の使命ではないか” 自身も恩師の偉業をつづり、後世に伝え残す決意を固める。8月14日のことだった。 64年(同39年)4月、戸田先生の七回忌に当たり、小説『人間革命』の執筆を発表。同年12月2日、沖縄の地で筆を起こした。ペンネームは「法悟空」。 「戦争ほど、残酷なものはない」の一節に続いて描いたのは、戸田先生が豊多摩刑務所から出獄する「7月3日」の情景であった。 ――池田先生は詠んだ。 「出獄と 入獄の日に 師弟あり」 広宣流布とは、永遠に仏と魔との闘争である。創価学会が広宣流布の使命を体した仏意仏勅の教団であるならば、その前途に、権力の魔性による迫害は必定である。 仏の別名を「能忍」とも「世雄」とも言う。迫害の嵐の中で、巌窟王のごとく忍耐強く、師子のごとく恐れなく闘い抜いてこそ、立正安国の大道は開かれる。 創価三代の師弟が命懸けで残した民衆勝利の原点「7・3」。その輝きを永遠ならしめるのは、後に続く私たちの使命である。  「出獄と 入獄の日に 師弟あり」――学会の正義の原点である「7月3日」に万感の思いをはせ、池田先生が記した |