| 特別編「世界が憧れる幸福の宝島」 2020年07月16日 |

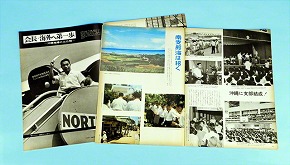

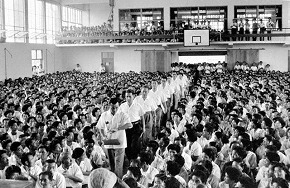

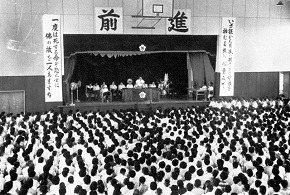

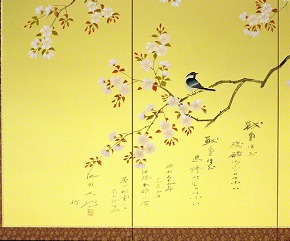

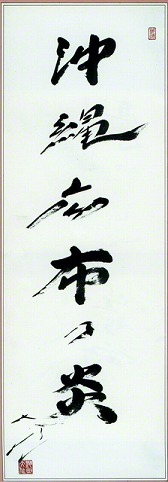

美しい海を望む恩納村の沖縄研修道場。池田先生の提案で、かつての核ミサイル発射台が「世界平和の碑」に生まれ変わった きょう池田先生の沖縄初訪問60周年 「私は 沖縄を詩う/私は 沖縄を愛する/私は 沖縄に涙する/そして 私は 沖縄に/民衆の幸の凱歌の潮騒を聞く」(長編詩「永遠たれ“平和の要塞”」)――きょう7月16日で、池田大作先生が沖縄を初訪問して60年となる。海も大空も大地も、人も美しい沖縄には、「命どぅ宝」(命こそ宝)の心が輝く。先生が「3日間で3年分は働く」との決意で臨んだ沖縄初訪問の歴史を、「師弟凱歌の記憶」特別編としてつづる。 “池田先生が初めて沖縄へ!”――南国の友が待ちに待った朗報は、1960年(昭和35年)6月10日付の本紙1面で伝えられた。 先生は5月3日の会長就任以来、関西に始まり北海道、九州、東北、中部、中国の幹部会に出席。就任式で亡き恩師・戸田城聖先生の七回忌までの目標として掲げた会員300万世帯の達成へ、怒濤のごとき拡大の波動を起こしていった。 戦後15年。沖縄はまだ、アメリカの施政権下にあった。本土との往来にはパスポートがいる。本紙の記事は「なかでも特筆すべきことは、会長池田先生が初めて海外に出発され、沖縄において指導されること」と強調している。沖縄初訪問は、世界広布への助走ともいうべき意義を含んでいたのである。 沖縄の友は沸き立った。 沖縄広布の一粒種として折伏の火ぶたを切った故・安見福寿さんの喜びは、とりわけ大きかった。長男の宏志さん(副圏長)が述懐する。「この時、私は14歳です。父は買ったばかりの車を毎日のように走らせ、島中を折伏や個人指導に回っていました。道があまり整備されていない時代で、よく山の中で立ち往生したことを語ってくれました」 仏法の話をすると、たいてい「ヤマトゥ(本土)から来た宗教」と揶揄された。それでも同志は、「必ず幸せになれる信心です」と歯を食いしばった。 先生の訪問を拡大の実証で飾ろうと、折伏の勢いは加速。約7000世帯の陣容を整え、先生の初来島を迎えたのである。 「立正安国論」上呈700年の佳節に  「会長・海外へ第一歩」――池田先生の沖縄初訪問の様子を報じた当時の「聖教グラフ」。沖縄はアメリカの施政権下であったため、渡航にはパスポートが必要だった 7月16日午後2時過ぎに羽田をノースウエスト機でたった池田先生は、約3時間半のフライトを経て、夕刻、那覇国際空港に降り立った。 ターミナルには歓迎の同志約200人が詰め掛けていた。入国審査を受け、ロビーに姿を現した先生を、地区部長の安見福寿さんらが迎えた。 「先生、ようこそ」――そう言ったきり、胸がいっぱいになった安見さん。 先生は「働くよ。3日間で3年分は働くからね」と温かく包み込んだ。 宿舎に移り、沖縄の実情を丹念に聞いた。 日本の敗戦から15年――「鉄の暴風」と形容され、県民の4分の1が犠牲になった地上戦を経験した沖縄は、戦後も基地建設に伴う土地の強制収用など、筆舌に尽くせぬ苦渋の道を歩んできた。祖国復帰は、当時、沖縄の人々の痛切な願いであった。 夕食後には、同行幹部が担当して、各部ごとの指導会を開催。続いて、池田先生が出席し、班長・班担当員以上が参加して幹部会が行われた。そこで先生は、翌日の大会で沖縄支部を結成したいと提案した。 「太陽が東から昇り、西を照らしていくように、この沖縄に始まり、やがて、台湾、香港、インドなど東洋の各地に、支部が誕生していくことでしょう。その先駆けの使命を、沖縄の皆さんに担っていただきたいのですが、いかがでしょうか」 万雷の拍手が起こった。 沖縄に第一歩をしるした7月16日は、日蓮大聖人が「立正安国論」を上呈して700年。一番苦しんだ人が一番幸せに――この“世界広布即世界平和”の新たな一歩を、沖縄から踏み出したのである。 「前進」の決意で船出  1960年7月17日に行われた沖縄支部結成大会。同志の歓喜は、池田先生が入場するや、万雷の拍手となって会場に轟いた 翌7月17日。支部結成大会の会場前には、朝から長蛇の列ができた。沖縄本島はもとより、宮古や八重山の島々からも、喜々として友が集って来た。 空は青く、太陽の光は刺すようにまぶしい。 新垣昇さん(沖縄方面参事)は、場外で整理誘導役員に就いていた。高校3年生で、入会2年目だった。「先生を沖縄にお迎えできたことが誇らしく、汗をびっしょりかきながら、学生服で任務に就きました。また、沖縄らしい夏の暑い時に来てくださったことに、感激したことを思い出します」 訪問に際し、周囲から“もっと涼しい時期に”との意見もあったという。だが先生は「同志の労苦は、最も大変な時に現地へ行かなくては分からない」と、盛夏の訪問を決めたのである。 会場は満員。外にはゴザが敷かれ、場内外で1万2000人を超える友が集った。場内の正面には、「前進」の大文字が掲げられ、求道の熱気に満ちていた。  支部結成大会では会場に「前進」の大文字が掲げられ、さらなる広布開拓を約し合った 登壇した先生は、軍部政府に抵抗し、獄死した牧口常三郎先生と、生きて出獄した戸田城聖先生の闘争に触れつつ、未来のために、世界の平和に貢献しゆく学会の使命の深さを語った。 さらに、「文証」「理証」「現証」の明快な基準に照らしてこそ宗教の浅深、高低が明らかになることを強調。中でも、最も大切な功徳の「現証」を積み上げ、その確信と体験を語りながら折伏を進めてほしいと訴えた。 「ユタ」の言葉によって物事を決める慣習などが色濃く残り、学会への無理解による非難中傷を浴びてきた友の心に、先生の明解な指導が勇気の炎をともした。 この日、沖縄の女子部の中心者となった本山多津子さん(総県婦人部主事)は語る。「会合に先立って、先生は“最も大事なことは福運だよ”等と、女性の生き方を諄々と説いてくださいました。あの結成大会でのお姿、決意を生涯忘れることはありません」 会合を終えた先生は、支部結成を祝う寄せ書きに力強い筆でつづった。 「沖縄の同志よ団結せよ」 沖縄戦の激戦地で厳粛に題目三唱を  沖縄戦で看護要員として動員された女子学生らを合祀する「ひめゆりの塔」の慰霊碑。その前には、ガス弾攻撃で乙女たちが命を落とした自然壕が口をあけている 初訪問の最終日となった18日午前。池田先生一行は沖縄戦の激戦地である南部戦跡を訪れた。 太平洋戦争で悲惨な地上戦が展開された沖縄では、“一木一草といえどもこれを戦力化すべし”の号令のもと、全島が要塞化された。本土決戦までの時間を稼ぐ「捨て石」にされ、米軍による激しい攻撃が続いた。日本の守備隊が潜んでいそうな所は火炎放射器で焼かれ、激しい砲爆撃で丘は削られた。日本軍によって“自決”を強要される悲劇もあった。マラリアや飢えで命を落とした人なども含め、県民の4人に1人が犠牲になったとされる。 一切の掃討戦などが終わるのは、8月15日の終戦から20余日が過ぎた9月7日のことだった。 池田先生の一行は最初に、看護要員として動員され亡くなった学徒隊らを慰霊する「ひめゆりの塔」へ向かった。塔のそばには、ガス弾によって乙女たちが命を落とした自然壕が口をあけている。関係者の説明を聞き終えた先生は、つぶやくように「残酷だな……あまりにも残酷だ」と。厳粛に題目を三唱した。 「皆さんの犠牲は無駄にしません。必ず仏国土に変えてみせます」 さらに一行は摩文仁へ。 先生は、従軍した学徒を合祀する「沖縄師範健児之塔」や、人々が身を隠した洞窟を視察しながら、ゆっくりと踏みしめるように歩みを運んだ。 カメラを持参して同行した久保田淑子さん(県婦人部主事)は、健児之塔の前で祈りをささげる先生の様子を、鮮明に記憶している。 「先生は、『皆さんの犠牲は無駄にしません。必ず沖縄を仏国土に変えてみせます』と強くおっしゃったんです。その深いお心を感じながら、必死でシャッターを切りました」 先生は後に、南部戦跡を訪れた真情をうたった。 「世界不戦への誓いを固めつつ思った/いつの日か書かねばならぬ/小説『人間革命』の筆を/もっとも戦争の辛酸をなめた/この沖縄の地で起こそうと」 敗戦間近の焼け野原から広布の戦いを開始した戸田先生の生涯を通して、世界平和を開く指導原理と、それを実践する学会の使命を、ここ沖縄から書きつづる――この池田先生の決意を知る人は、この時、まだいなかった。 「人間革命」執筆 そして平和の天地に  沖縄で小説『人間革命』を起稿したことを記念して、池田先生が後年、屛風に揮毫した。「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない」――小説『人間革命』の冒頭の一節に続き、「昭和三十九年 十二月二日 沖縄本部二階 第一和室にて 留め記す也」と 池田先生は61年(同36年)の沖縄総支部結成大会、62年(同37年)の沖縄本部落成式に出席。 4度目の訪問となった64年(同39年)12月2日、沖縄本部で小説『人間革命』のペンを執った。 「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない」――。 前述の久保田さんは、翌65年(同40年)1月1日付の本紙で連載を開始した『人間革命』の第1回を読み、思わず「あっ」と息をのんだという。沖縄で書かれたことは知らない。だが自分が沖縄戦で痛感したことが、そのまま書かれていると思えたからだ。 以後も池田先生は、沖縄訪問を重ね、その歴史は17回を数える。 沖縄支部の初代婦人部長を務めた仲間玉枝さん(総県婦人部総主事)は「先生は沖縄にいらっしゃるたびに、私たちに『三変土田』の法理を教えてくださったと思います」と振り返る。 その象徴が、恩納村の沖縄研修道場にある「世界平和の碑」。 碑はかつて米軍の核ミサイル・メースBの発射台だった。 「永遠に残そう! 『人類は、かつて戦争という愚かなことをした』との一つの証しとして」。この先生の提案によって、84年(同59年)、平和への誓いのシンボルに生まれ変わった。 本部町の沖縄平和記念墓地公園には、「永遠平和の碑」がある。99年(平成11年)2月、同墓園を初訪問した折、先生は沖縄の代表と共に、碑の前で厳粛に祈りを捧げた。 「もう二度と、沖縄に戦争はない。できない!」 深い決意を込めた鋭い声を、沖縄の同志は忘れない。  池田先生が本部町の沖縄平和記念墓地公園を初訪問。「永遠平和の碑」の前で題目を唱え、語った。「もう二度と、沖縄に戦争はない。できない!」(1999年2月) 沖縄戦終結から75年。 先生の初訪問から60年。 沖縄の父母たちは、師の限りない励ましを抱き締めて、世界が憧れる幸福の宝島を築いた。「命どぅ宝」の精神を語り継ぐ青年たちの躍動も頼もしい。 限りない先生の励ましを胸に、「世界最初の広宣流布の地帯」を目指す沖縄健児の意気は高い。  1982年6月、池田先生が贈った「沖縄広布乃炎」の書 |