| 特別編「婦人部総会の歩み」 2020年06月10日 |

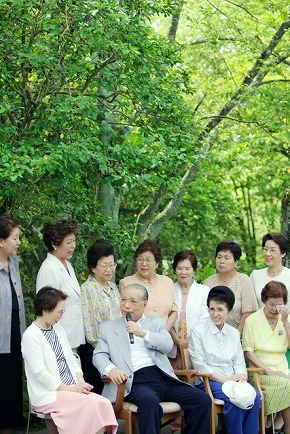

| きょう6月10日は「婦人部の日」 1951年(昭和26年)同日の結成から満69年を迎えた。本年は、「婦人部総会」が地域に根差した小単位で行われるようになって45周年でもある。会合形式での開催は見送られたが、「希望の絆 女性月間」(30日まで)を通じて、総会と同じ心で、友人・同志に励ましの輪を広げていく。ここでは連載企画「師弟凱歌の記憶」の特別編として、婦人部総会の伝統を築いた池田大作先生ご夫妻の励ましの軌跡をたどる。  最も大切な婦人部の皆さまに――変わらぬ心で創価世界女性会館のピアノに向かい、「母」と“大楠公”を演奏する池田先生。香峯子夫人が見守る(2016年6月、東京・信濃町) 45年前の淵源 全国の婦人部員が、足取り軽く“わが地域”の会場に集まった。 1975年(昭和50年)1月10日。総ブロック(現在の支部)ごとに、一斉に開かれた「第5回婦人部総会」である。 前年までの総会は、全国の代表が一堂に会する形式で開かれていた。そこから、地域に密着した“小単位”への大転換。開催を報じる当時の聖教新聞は、“学会の総会として史上初であり、地域広布の幕開けを告げる壮挙”とつづった。 会場数は列島の北から南まで約6200。参加者は60万人以上。北国では大雪や氷点下の寒さになった地域もあったが、参加者の顔は、一人一人が「広布の主役」の誇りに輝いていた。 なぜ、総会は小単位になったのか。当時の婦人部リーダーは振り返る。「池田先生は当時、個人指導に、非常に力を入れておられました。『大きい会合も大事だが、各人が抱える悩みや問題は違う。一人一人を、もれなく激励するんだよ』と指導されていました」 折しもこの年は、「男女平等の促進」「国際友好と世界平和に対する女性の貢献の重要性」等をうたった国連の「国際婦人年」。女性の社会との関わりも多様化し、一人一人の状況に応じた励ましを届けることが一段と重要になっていた。 池田先生は総会を心から祝福し、アメリカからメッセージを贈った。 ――婦人部が健在である限り、創価学会は不滅です。また、皆さま方の福運と功徳も永遠不滅です――と。 総会の当日・1月10日(現地時間)に先生は、ニューヨークの国連本部を訪問。全米6都市を駆け巡り、同26日には、グアムでSGI(創価学会インタナショナル)が発足した。 師が進む世界広布開拓の力強い足音を聞きながら、 わが地域に幸と平和の花を咲かせる婦人部総会の歩みは始まったのである。 名古屋市南区の総会に出席(1976年) 一番尊く偉いのは太陽のように 雨の日も風の日も 友と家族を守るお母さんです  最も苦しんだ人が最も幸福に――名古屋南会館(当時)で行われた婦人部総会に駆け付けた池田先生(1976年1月16日) 粉雪が舞う寒い日だった。76年(同51年)1月16日夕刻、池田先生は、愛知県名古屋市の名古屋文化会館(当時)に到着した。 この日は市内の約300会場で「第6回婦人部総会」が予定されていた。前年から始まった、地域単位の開催の2回目である。 到着するや、先生は“今夜の総会に行こう!”と。 選んだのは、名古屋文化会館から車で50分ほどかかる南区の名古屋南会館(当時)だった。 足早に会場へと急ぐ婦人部員の後ろから声がした。「こんばんは。婦人部の方ですね。いつも本当にご苦労さまです」 振り向いた婦人は息をのんだ。全く想像もしていない、池田先生の姿があったからだ。 「さあ、一緒に行きましょう。私も皆さんの総会にこれから参加するのです」 会場に入る前から、全身全霊の励ましは始まっていたのである。 池田先生は背中に乳飲み子を抱えた婦人を見つけると、にっこりと赤ちゃんの頭をなで、記念撮影。総会を陰で支える運営役員には、ねぎらいの声を掛けた。 総会で懇談的にスピーチした先生は、アメリカで交わしたある財界人との対話を紹介した。 ――「世界で一番尊く偉いのは誰か」と聞かれた。その財界人は、釈尊などの名前を挙げると予想していたようだが、私は答えた。 「一番尊く偉いのは、一般市民のお母さんです!」「お母さんこそ、雨の日も風の日も、太陽のように変わることなく、わが友とわが家族を、慈愛を込めて守ってくれています!」――と。 それは先生の実感であり、信念であった。 愛知は、1970年(昭和45年)の、いわゆる「言論問題」で学会攻撃にさらされ、最も悔しい思いをした地域の一つだった。 思い掛けない先生の訪問に、けなげに耐えてきた婦人部の友の喜びは大きかった。婦人部総会に参加していた友は振り返る。 「人生の冬のような時に、先生が春を運んできてくださった。皆の心に太陽が昇ったようでした」 各地の総会に届いた1枚のレコード(1977年) メッセージと真心のピアノ演奏  1977年4月10日、全国で開かれた婦人部総会に贈られたシートレコード。収録は同年3月17、18日に創価大学で行われた。録音を担当した友は「先生は“婦人部の皆さんに喜んでもらいたい”と繰り返し話されていました」と述懐する 77年(同52年)の「第7回婦人部総会」は、桜前線が列島を駆け抜ける4月10日、大ブロック(現在の地区)ごとに開催された。 同年初頭から、宗門僧による理不尽な学会攻撃が行われ、同志は悔し涙をのみながら、広布の活動に励んでいた時である。 歌や体験発表に加え、感謝を込めた未来部の作文朗読、学生部の「母」の歌など、各部も協力し、楽しい語らいの花を咲かせた。 総会の初の試みとして、各会場に、事前にシートレコード(ビニール製レコード)が届けられた。青いシートにレコードプレーヤーの針を落とすと、張りのある池田先生の声が響いてくる。「きょうは婦人部の方々が、各地域で和やかに総会を開催されております。誠におめでとうございます」 先生が寄せた長文のメッセージとピアノ演奏が吹き込まれていた。東京・創価学園の卒業式に出席した翌日の同年3月17日と18日、創価大学のAV教室で録音されたものである。 「数千年の仏法の歴史において、このような姿は、いまだかつてありませんでした。まさしく、広宣流布の姿であります。あとは、ご一家におかれて、笑いの止まらない、幸せな家庭を築いていただきたいものであります」――一人一人に語り掛けるような、どこまでも温かい声だった。 「たとえ、ご一家が信心していなくても、奥さま、お母さまが立派な信行学をしているならば、ご一家全員が、福運に、もはや包まれていることを確信していただきたいのであります。決して焦ってはなりません。焦らないでください。 第一にも第二にも、ご一家が和やかに生きていくように、お願い申し上げるのであります」 さらに先生は、「然る間・仏の名を唱へ経巻をよみ華をちらし香をひねるまでも皆我が一念に納めたる功徳善根なりと信心を取るべきなり」(御書383ページ)を拝し、訴えた。 「御本尊を持った私どもの活動は、人生は、全部、自分自身の福運善根に変わると思って信心に励んでいただきたいし、また信心即生活を大切にしていただきたい」「信心の世界だけは、その功徳善根を消さないように、怨嫉や反感、そしてまた感情的にならないように注意してください。それは自分自身が損をするだけであります」「喜びの世界、楽しみの生活をつくるために、信心をしていただきたい」 そして――こう続けた。「婦人部の皆さん方が少しでも喜んでいただければと思いまして、大変に下手ではありますけれども、私のピアノを真心として弾かせていただきます」 レコードから、先生の力強くも優しいピアノの音色が響いてくる。 「荒城の月」「さくら」、創価学園の寮歌(現在の創価中学・高校の校歌)、「うれしいひなまつり」「夕焼小焼」「春が来た」「熱原の三烈士」……。 みんな負けるな! 何があっても学会と共に、私と共に希望の人生の並木道を歩こうよ!――そうした慈愛が、一音一音からあふれ出るようである。 先生と一緒に総会に参加しているかのような喜びが、日本列島の津々浦々に広がった。 ほほ笑みを携えて  横浜・神奈川区内の婦人部総会に出席した香峯子夫人。「何があっても創価学会から離れなければ、必ず幸せになります」と、信心の確信を語った(1979年5月27日) 78年(同53年)の「第8回婦人部総会」は6月に前年と同様、大ブロック単位での開催となった。 香峯子夫人は同17日に北海道の厚田、25日に東京・江戸川の集いに足を運んでいる。 続く79年(同54年)の「第9回婦人部総会」は5月26、27日の2日間、大ブロックごとに開催。地域単位での総会はすっかり恒例となったが、学会を取り巻く状況は大きく変わっていた。 前月24日、池田先生が第3代会長を辞任。邪宗門と背信の徒が結託し、師弟を分断しようとする謀略が渦巻いていた。 先生は会合で指導することを制限され、聖教新聞に動向が載ることも少なくなった。 そうした中で、先生の闘いは「草の根」に向かった。一人一人への励ましであり、功労者宅の訪問である。“声がだめなら音がある”と、魂の叫びをピアノ演奏に託すこともあった。 この年、香峯子夫人は5月27日午後、横浜市神奈川区内で催された婦人部総会に出席した。 「池田でございます。きょうはよろしくお願いいたします」 参加者の中には、初めて会合に参加する多宝の友や、育児に奮闘しながら、やっとの思いで駆け付けた友もいた。 勤行、体験発表や研究発表の後、香峯子夫人は、懇談的にあいさつ。 「先生は、お元気ですか? 先生が新聞に載らなくて、さみしい思いをしています」と言う友には、「元気ですよ。伝えておきますよ」と笑顔で。 家族の病気、経済苦など一人一人が抱える悩みに丁寧に耳を傾け、信心根本で進む人は、必ず無量の福徳に包まれていくとの確信を語った。 先生の第3代会長就任の日には「きょうは池田家のお葬式です」と言い、会長辞任の日には、「これからは、今までお会いできなかった大勢の学会員さんのお宅へ行けますね」とほほ笑んだ香峯子夫人。時は移り、人の心も変われど、ただ師弟の道をひとすじに生きる信念は、少しも揺るがなかった。 後日、5月27日の総会の中心者に、一通の封書が届いた。香峯子夫人からであった。 「団結して仲良い姿が感じられ、とても素晴しい大Bだと思いました」。総会を記念して届けられた文集への感謝の思いが、丁寧な文字で記されていた。 「悩まれる時もあると思います。でも、そのような時こそ、自身の力のつく時と心に決めて、益々、広布の人材に成長なされますことを祈っております」 「おばあちゃま方が何もお話なさらなかったので、私の声のかけ方が悪かったかしらと反省しておりましたが、文集を読んで緊張なされていたのだ、と分り安心いたしました」 どこまでも一人を大切に――池田先生と築いた婦人部総会の伝統  「私は、永遠に皆さんのことを忘れない。ともに戦った同志を断じて忘れない」――来日したブラジル婦人部の代表をたたえる池田先生ご夫妻(2004年8月、長野研修道場で) 45年前に始まった“地域ごと”の婦人部総会は、現在では、地区よりもブロックよりも小さい、グループ単位で開かれている。地域の実情に合わせ、どうすれば一人一人にこまやかな励ましを送れるか、工夫を凝らし、より自由な発想で多彩な企画を行っている。 老いも若きも、同志も友人も、全ての垣根を越えて、屈託なく、明日への希望を語り合う。この婦人部総会の伝統は、池田先生ご夫妻の、草の根に分け入って一人一人を励ます行動によって築かれてきた。 今月1日の随筆で、池田先生はつづった。「“第三代”の六十年は不二の女性たちの祈りと勇気と慈愛の行動で、断固と勝ったのだ!」 「『創価の太陽』のスクラムよ、どんなに時代の苦悩の夜が暗くとも、一つ一つ変毒為薬して闇を打ち払い、地球の明日を照らし晴らしてくれ給え!」 師の限りない励ましを力に変え、ひたぶるな祈りで智慧を湧きいだして、創価女性の希望の行進は、今日も元気に続く。  全ての婦人部の友に感謝!――全国婦人部幹部会の席上、代表して香峯子夫人に、レイを掛ける(1998年6月、東京で) |