| 特別編「池田先生 戦火の青春」 2020年08月15日 |

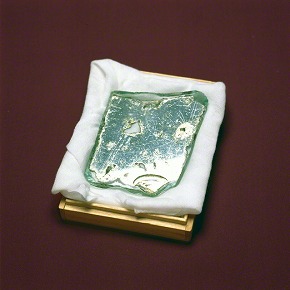

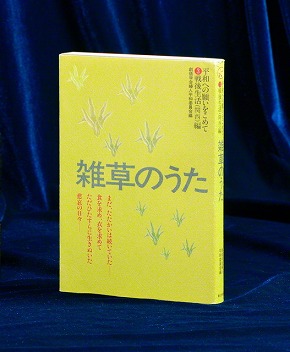

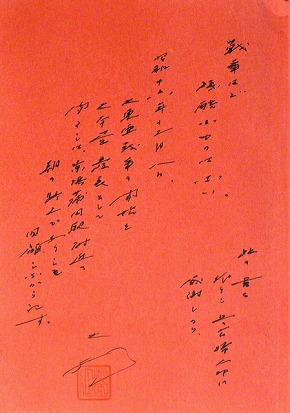

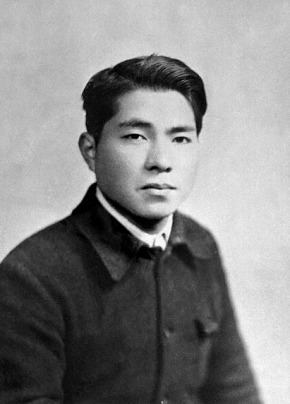

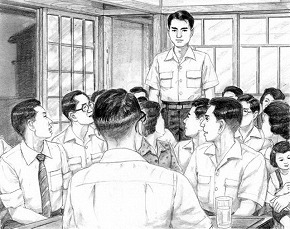

ビルマ(現ミャンマー)で戦死した長兄と、池田先生が分け合った母の鏡。1961年2月、ビルマを訪れた先生は、「大東亜戦争陣没英霊之碑」の前で、兄を追善した 終戦75年に不戦を誓う きょう8月15日は終戦75年。国内外で多くの命を奪った軍国主義が破滅した日であり、不戦と恒久平和を誓う日である。池田大作先生はこの時、17歳。死の恐怖から解放され、権力者への怒りを胸に秘めながら、人生いかに生きるべきかを模索し始めた。正しき思想を求めた若き先生が、生涯の師・戸田城聖先生と出会うのは、その2年後の8月14日のことである。「師弟凱歌の記憶」特別編として、池田先生の平和行動の原点となった、戦火の青春をたどる。  ゴルバチョフ元ソ連大統領と池田先生は「戦争の子ども」だった体験を語り合い、平和への共闘を誓い合った(2001年11月、都内で) “私たちは「戦争の子ども」です”――ゴルバチョフ元大統領と 1990年(平成2年)7月にクレムリンで会って以来、池田先生と30年来の親交を結ぶ、元ソ連大統領のゴルバチョフ氏。二人が確かめ合ったことがある。 元大統領 私たちが、戦争で生き残った「戦争の子ども」であるという一点を見逃すと、私たちの世代の人生も、行動も、理解することは不可能でしょうね。 先生 「戦争の子ども」――。まさに、私たちの世代に共通する「体験」と「苦悩」と「辛酸」を、一言にこめた言葉であると思います。(『二十世紀の精神の教訓』) 1931年(昭和6年)生まれの氏に対し、池田先生は3歳上の28年(同3年)生まれ。共に大人たちが始めた第2次世界大戦によって、少年時代の思い出を、暗い灰色に染められた世代である。死の影に付きまとわれ、自由に未来の夢を描くことなど許されない青春だった。次の世代に二度と同じ思いを味わわせてはならない――その思いで二人は、不戦と核兵器廃絶へ戦い続けてきた。 「私は戦争を憎んだ。庶民の味方になると心に決めた」 75年前の「8月15日の記憶」を、先生はつづる。 「ラジオの玉音放送は、ザーザーと雑音が入って何を言っているのか、わからなかった」「『ああ、戦争が終わった……』。ほっとしたというのが、私の正直な実感であった」(寄稿「終戦62年に念う」) 前途ある若者を死地に追い立て、国土が焦土と化してなお、軍部政府は「一億玉砕」等と、命をささげることを強要し続けた。 終戦を迎えた先生の胸に去来したのは、そうした権力者への沸騰する怒りであった。 「私は、戦争を憎んだ。民衆を戦争へと駆り立てた、指導者を憎んだ。こんな歴史を二度と繰り返さぬために、自分は何をすべきかを問い続けた」(「随筆 新・人間革命」) 「いつも権力者や政治家に利用されている貧しき庶民、多くの正直にして賢明なる庶民の味方になっていくことを心に決めた」(「随筆 人間世紀の光」)  満月が照らす大森の海岸。池田先生は青春時代を東京・大田で過ごした(本年2月9日) 池田先生は東京の南部、多摩川を挟んで神奈川と接する大森・蒲田地域(現・大田区)で、前半生を過ごした。 まだ幼かった昭和初期、大森の海岸には砂浜が広がり、海苔の竹ヒビが沖まで連なっていた。江戸期以来の「浅草海苔」の一大産地であり、池田家もまた海苔製造業を営んでいた。 海苔業は、関東大震災で既に大きな打撃を受けていた。先生が小学2年生の時に父がリウマチで倒れ、4年生の時に長兄が出征。池田家は男手を失い、家運は傾き、困窮の一途をたどった。先生が小学5年生の時、2歳から過ごした糀谷3丁目の屋敷は人手に渡り、2丁目の家に越すことになる。 3歳で満州事変、8歳で二・二六事件、9歳で日中戦争勃発――高鳴る軍靴の足音とともに、のどかな田園や漁村の風景が広がっていた大森・蒲田一帯も、一大軍需工場地帯に変貌していった。   1981年12月8日に発行された婦人部の反戦出版『雑草のうた』。池田先生は書籍の見返しに揮毫した。「戦争ほど残酷なものはない。昭和十六年十二月八日、大東亜戦争の開始を大本営発表として聞きしは、京浜蒲田駅附近の朝の路上でありしを回顧しながら記す。此の書を作りし学会婦人部に感謝しつつ。大作」 母の鏡を分け合った尊敬する長兄「大作、戦争は美談なんかじゃないぞ」 先生が13歳、国民学校高等科の2年生だった1941年(昭和16年)12月8日、ついに日本はアメリカと太平洋戦争に突入。翌42年(同17年)12月に、長兄が再び出征した。相前後して残る三人の兄たちも、次々と兵隊に取られた。 先生は、42年4月から、軍需工場となった蒲田の新潟鉄工所に勤め、働き頭として、懸命に家族を支え続けた。 だが、この頃から先生は、もう一つの「死の影」に付きまとわれるようになる。肺結核である。 「かつての田園地帯は(中略)軍需工場の進出と人口急増によって、結核の病巣と化した」(『大田区史 下巻』)と記されたように、慢性的な栄養不足や劣悪な労働環境によって、大森・蒲田地域には、“戦争に勝って結核に敗れる”といわれるほど、結核が蔓延。先生にも死の刃を向けてきた。 外からは戦争、内からは疫病という「死の影」と必死で戦いながら、先生は、赤く焼けた鉄粉が飛び散る軍需工場で、油にまみれながら働いた。 中国大陸から一時、除隊してきた長兄は、日本軍の中国での非道を憤り、言い残していた。 「大作、戦争は、決して美談なんかじゃないぞ」 先生は長兄と、一枚の鏡の破片を分け合った。 母が父のもとに嫁ぐ時に持参した鏡が、何かの時に割れてしまった。その破片の中から、手のひらの大きさのものを二人で選んだ。長兄は、その鏡の破片を持って出征し、残った先生も鏡を宝物にして、見つめるたびに、尊敬する兄をしのんだ。  大森・蒲田一帯を焼き尽くした45年4月15日の空襲で被災し、京浜国道を歩く人たち(同年4月16日、石川光陽撮影)。池田先生の一家もこの空襲で被災した 戦争ほど悲惨なものはない 44年(同19年)8月までにマリアナ諸島を占領し、本土空襲の足掛かりを得た米軍は、11月から日本本土への攻撃を本格化した。 当初は、軍事目標だけを狙った昼間の「精密爆撃」だったが、やがて焼夷弾で市街地を焼き尽くす、夜間の「無差別爆撃」に戦術を転換。銃後の市民までも、直接、戦火にさらされることになった。 その最初の攻撃が、45年(同20年)3月10日の東京大空襲である。首都の東部が灰燼に帰し、およそ10万人が犠牲となった。 そして4月15日午後10時過ぎから16日未明にかけて、B29爆撃機の編隊が、今度は先生の家族が暮らす、大森・蒲田一帯を焼き尽くした。 家族はばらばらに逃げ、翌日の明け方になっても、互いの消息は分からなかった。 幸いにして「家族は皆、無事であり、手を取り合って喜び合った」(「随筆 新・人間革命」)。 しかし、喜びもつかの間――。 糀谷2丁目の先生の家は空襲による類焼を防ぐため、強制疎開で取り壊しとなり、一家は、馬込のおばの家に一棟を建て増しさせてもらい、移り住むことになった。 新居が完成し、荷物を運び入れ、ようやく新生活が始まろうとする5月24日未明。空襲で、焼夷弾が、完成したばかりの先生の家を直撃した。 全焼した家から、先生と弟は、なんとか長持一つを運び出した。開けてみると、入っていたのは、ひな人形と一本のコウモリ傘だった。 落胆が絶望を募らせた。 その時、母は言った。 「このおひなさまが飾れるような家に、きっと住めるようになるよ」 その一言が、家族の希望となった。 焼夷弾の雨の中でも、先生は、あの一枚の鏡を肌身離さず持ち続けていた。 やはり空襲を受けた時のことである。搭乗機を撃墜されたのであろう。米軍の兵士が、落下傘で脱出した。先生は、頭上を通り過ぎてゆく兵士の顔を見た。自分と、さほど年齢も違わない、少年の面影が残る若者であった。 この米兵はさんざん殴られ、目隠しをされて憲兵隊に連行されたという。胸が痛んだ。家に帰り、その話を母に伝えた。 「かわいそうに! その人のお母さんは、どんなに心配していることだろうね」 若い米兵の身を案ずる母の思いが胸に染みた。敵も味方もない。皆、同じ人間であることを教える言葉であった。  終戦の2年後、戸田先生と出会った19歳当時の池田先生 戸田先生との出会いから壮大な平和旅が始まった「この世から一切の不幸をなくしたい。どうだ、一緒にやるか!」 戦争が終わり、3人の兄が復員してきた。しかし、長兄は帰ってこなかった。47年(同22年)5月30日、一通の戦死公報が家に届いた。昭和20年1月11日、ビルマで戦死――。 長兄は、太平洋戦争史上で“最も無謀”とされたインパール作戦の犠牲となったのである。 「その通知を握りしめ、小さくなった体を震わせて慟哭していた母の後ろ姿が、私の瞼から消えない」(「終戦62年に念う」) 長兄の戦死公報が届いた3カ月後、終戦記念日を前にした8月14日の夜に、池田先生は生涯の師・戸田城聖先生と初めて出会った。 「生命哲学についての会がある」と友人に誘われて行った、糀谷での座談会。そこで戸田先生の「立正安国論」の講義を聴いた。 「700年前にお書きになったものが、まるで敗戦後の我々のために、お書き遺しくださったかのようだといってよい。個人であれ、一家であれ、一国であれ、この仏法哲理の根本に立たない限り、一切のことは始まらない」 「一家のことを、一国のことを、さらに動乱の20世紀の世界を考えた時、私は、この世から、一切の不幸と悲惨をなくしたい。これを広宣流布という。どうだ、一緒にやるか!」(同)  小説『新・人間革命』の挿絵から。47年8月14日の座談会で初めて出会う戸田城聖と山本伸一(内田健一郎画) 当時の先生にとって、指導者を峻別する基準は、軍部権力と戦った人か否か――この一点にあった。 仏法の理論を完全に理解したわけではなかったが、投獄されても信念を貫いたこの人なら、信じられると思った。 「そこには、人間として極限の『実像』があった。私は決めた。我、この師に続かむ。我、この道を進まむ」(「随筆 新・人間革命」) 戦火の暗く苦い思い出も、戸田先生との出会いによって、平和の誓いを燃やす薪となった。 73年前のあの夜から、池田先生の師弟不二の道が、壮大なる平和への旅路が始まった。 「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない」 「平和ほど、尊きものはない。平和ほど、幸福なものはない。平和こそ、人類の進むべき、根本の第一歩であらねばならない」 この小説『人間革命』『新・人間革命』の冒頭の言葉こそ、先生の魂の刻印であり、ほとばしる生命の叫び、そのものなのである。 |