| 第19回 “文化の力”で世界を結ぶ 2020年10月18日 |

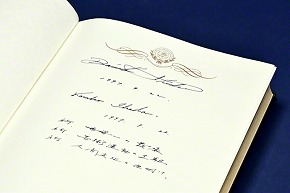

• きょう民音創立記念日――音楽芸術の大城 “音楽芸術の大城”と輝く民音文化センター(中央の建物)。信号機の案内標識には「民音音楽博物館」の表記が(今月3日、池田先生撮影、東京・信濃町で) きょう10月18日は、民主音楽協会(民音)の創立記念日である。 1963年(昭和38年)のこの日、民音による創立記念演奏会が東京・文京公会堂(当時)で開催された。開幕を告げたのは、アメリカの行進曲「錨を上げて」。軽快な音色が会場に響き、“音楽の力で世界を結ぶ”大航海が始まった。 創立者・池田大作先生が民音の設立構想を示したのは、この2年前の61年(同36年)2月。「真実の世界平和の基盤となるのは、民族や国家、イデオロギーを超えた、人間と人間の交流による相互理解です。そのために必要なのは、芸術、文化の交流ではないだろうか」――先生は初のアジア歴訪でビルマ(現ミャンマー)を訪れた翌日、タイの地でそう語った。 ビルマは、先生の長兄が太平洋戦争で命を落とした地。終戦から15年半、“人類が悲惨な戦争と決別し、平和を築くには何が必要か”と思索を重ねた末の一つの結論が、民音の創立であった。 青春時代、激闘の中、いとまを見つけて仲間と共にレコードを聴くなど、音楽芸術に親しんできた池田先生。「庶民が“下駄履き”で行けるコンサートをつくろうよ」と、民音の設立準備に当たる若いスタッフに語るなど、民衆に一流の文化を届ける、理想の未来図を思い描いた。 民音は65年(同40年)、海外から初の招へいとなるイスラエルのピアニストのステージを実現。翌年には東西冷戦の中でソ連(当時)のノボシビルスク・バレエ団を招へいするなど、世界五大州から、さまざまなジャンルの有名アーティストらを日本に招いた。 さらに、古代のシルクロードにまつわる国々の音楽家が一堂に会する「シルクロード音楽の旅」や、アルゼンチン・タンゴの巨匠を招く「民音タンゴ・シリーズ」、中国の京劇や雑技団を紹介する舞台などを通じ、交流国数は現在までに110カ国・地域に上る。 中でも、先生が直接、交渉に携わって実現したオペラの至宝「ミラノ・スカラ座」初来日公演(81年)は当初、“実現したら奇跡”とさえいわれ、今なお音楽関係者の間で語り草となっている。  池田先生ご夫妻が民音文化センターを初訪問した際、「古典ピアノ室」を視察(1997年9月) 97年(平成9年)9月には、東京・信濃町に音楽芸術の殿堂「民音文化センター」がオープンした。 同センター内にある民音音楽博物館は、30万点超の楽器や楽譜、音楽資料等を保存。中でも、16世紀から19世紀の貴重なチェンバロや古典ピアノの数々は評価が高い。先生の提案で、ピアノをただ収蔵するのではなく、来館者が当時のままの音色を聞くことができるよう、展示されている。 同博物館は、誰でも利用できる「市民に開かれた施設」として、豊かな音楽文化を守り伝える使命を担う。  97年9月、民音文化センターの芳名録に池田先生ご夫妻が署名。先生は「祈、世界一の発展 祈、芸術運動の先駆 祈、人間文化の夜明け」と 池田先生ご夫妻は同年9月22日、民音文化センターを初訪問し、芳名録に記した。「祈、世界一の発展 祈、芸術運動の先駆 祈、人間文化の夜明け」 コロナ禍の今、“音楽の力”をいよいよ発揮するべく、新しい取り組みも始まった。 音楽こそ、差異を超え、あらゆる人に降り注ぐ希望の光――その力を証明し、世界を結ぶ民音の挑戦は、これからも続く。 |