| 第15回 『冷戦の氷を溶かした初訪ソ」 2020年09月08日 |

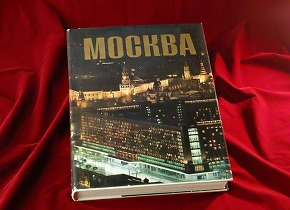

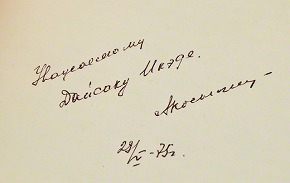

第1次訪ソでモスクワ市近郊のザゴルスク市を訪れた池田先生が少年と語らう(1974年9月) 9月8日は、戸田城聖先生が原水爆禁止宣言を発表した日(1957年)であり、池田大作先生が日中国交正常化提言を発表した日(68年)である。 そして1974年9月8日、池田先生はソ連(当時)への第一歩をしるした。それは、東西冷戦下の社会主義陣営の旗頭であり、「鉄のカーテン」で覆われた国に、平和と友好の橋を架けるための挑戦であった。 宗教指導者がなぜソ連に行くのか――反対の声は多かった。出発前、そうした意見を伝えた財界人に、先生は答えた。「そこに、人間がいるからです」「そこにいるのは、平和を願う、同じ人間ではないですか」 イデオロギーなど、一切の先入観を捨て去って、まず「人間」として心を開き、語り合うことだ。これが先生の信念だった。 宗教指導者がなぜソ連に来るのか――懸念と不安は、迎えるソ連側も同じだった。 だが、池田先生が秋晴れのモスクワ・シェレメチェボ空港に降り立った瞬間、心配は消え去った。 モスクワ大学のホフロフ総長はじめ、出迎えた人々に先生は語り掛けた。「しっかり勉強して帰りますので、生徒と思って教えてください」。ぱっと笑顔が広がる。空港のターミナルビルへ向かうバスの中で、早速、和やかな語らいが始まった。 滞在中、先生は招へい元のモスクワ大学をはじめ文化省、ソ連対文連等を訪問。宗教都市ザゴルスク(現セルギエフ・パッサード)やレニングラード(現サンクトペテルブルク)まで足を延ばした。精力的に友好行事をこなしながら、青年や市井の人々の中に飛び込んでいった。 談笑していたモスクワ大学の学生、バレエや手芸などに励む子どもたち、宿泊先のホテルで、先生の階を担当していた婦人――。 そうした振る舞いに、ソ連の人々は魅了されていった。「つまり、『スケール』がちがうことを私たちは感じたのだ」(モスクワ大学のトローピン元副総長)  第1次訪ソの際、モスクワ市から先生に贈られた市の鍵 ノーベル賞作家のショーロホフ氏と16日に会見。最終日の17日には、クレムリンでコスイギン首相と会談した。日本人は、ソ連は怖い国という印象を持っています――先生は率直に語った。「政治や経済の分野だけでは、真の友好はありえません。文化交流こそ、最も大切になってきます」 鋭い眼光で見つめていた首相の顔色が、みるみる変わっていく。 首相は尋ねた。「あなたの根本的なイデオロギーはなんですか」 先生が即答した。「平和主義であり、文化主義であり、教育主義です。その根底は人間主義です」 首相は応じた。「池田会長の思想を、私は高く評価します。その思想を、私たちソ連も、実現すべきであると思います」 こうした実りある語らいの中、先生は、当時、厳しい中ソ対立の渦中にあった首相から「中国を攻撃するつもりはありません」「(中国に)伝えてくださって結構です」との発言を引き出した。同年12月に訪中した際、先生は中国首脳にこの発言を伝え、緊張緩和に貢献することになる。 会談は1時間半にも及んだ。首相は会談後、招へいの実質的責任者だった共産党国際部のイワン・コワレンコ氏に言ったという。「こういう優れた日本人をどこで見つけてきたのですか」 帰宅後も、令嬢のグビシャーニさんに「今日は非凡で、非常に興味深い日本人に会ってきた」と話している。   コスイギン首相が75年5月に再会した際、先生に贈ったモスクワ市の写真集(上)。本の扉に「親愛なる 池田大作様 A・コスイギン 75年5月28日」と署名されている 翌75年5月、先生と再会した首相は語り掛けた。「この語らいを待っていました!」「時間をつくり出しました」「ぜひとも必要な時間であったからです」 初訪ソから46年。モスクワ大学と創価大学の交流をはじめ、平和・文化・教育交流の水かさは増し、池田先生が架けた「虹の橋」を渡って、多くの後継の人材が育った。 冷戦の硬い氷を溶かした初訪問の10日間――その時、池田先生が「一人の人間」としてともした友情の灯は、今も熱いままである。 |