| 第8回「創立の志は世界へ」 2020年06月06日 |

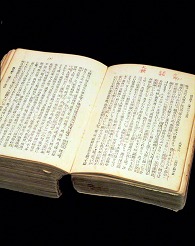

初代会長・牧口先生生誕の日 牧口先生の偉業を永遠に顕彰するために築かれた東京牧口記念会館で、池田先生ご夫妻が牧口先生の座像を見つめる(2001年7月) きょう6月6日は初代会長・牧口常三郎先生の生誕の日である。 1871年(明治4年)、新潟の荒浜で生まれた牧口先生は、北海道で苦学の末に、小学校教師となる。子どもの幸福を第一にした教育に奮闘しつつ、地理の教授法を探究し続け、32歳の時に、大著『人生地理学』を発刊。 その後、女性の通信教育を行う機関を設立するなど、全ての人に教育の光を送るべく奔走した。 入信は1928年(昭和3年)。その感動を「言語に絶する歓喜を以て殆ど60年の生活法を一新するに至った」と述懐している。30年(同5年)11月18日、自身の経験と理論を集大成した『創価教育学体系』第1巻を出版。この日が、創価教育学会(現・創価学会)創立の日となる。今年で90周年を迎える。 牧口先生は、貧困家庭の子どものために学校給食を実施するなど、あふれんばかりの「情」を尽くす一方で、教育も宗教も、自身が納得するまで徹底して「理」を尽くし、研究を重ねた。  牧口先生が使用していた御書。「開目抄」の「詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん」の一節に朱線が引かれている 牧口先生の御書には、厳格な研さんの跡が残る。池田大作先生は、青年時代に初めてそれを目にした感動を書いている。「二重線もあれば、傍点もある。重要な一節が四角く囲まれている。複数のペンの書き込みがあったり、難解な御文の余白に『検討』『再検討』と記されたページもある」 特に多くの朱線が引かれたのが「開目抄」。「行者とは何ぞや」「折伏」「大願」「諸難」等と書き込まれ、広布への気迫があふれる。 軍部政府の弾圧によって、治安維持法違反、不敬罪の容疑で逮捕・投獄。家族に宛てた手紙に「三障四魔が紛起するのは当然で、経文通りです」とつづり、取り調べの場でも法を説くなど、獄中でも正法流布への闘志を燃え上がらせた。そして逮捕の翌44年(同19年)11月18日、妙法に殉じたのである。 共に投獄されていた戸田城聖先生は、獄死した先師の仇を討たんと広布に一人立った。その不二の弟子・池田先生の大闘争によって今、世界に日蓮仏法の太陽は昇った。創価教育の学びやからは平和貢献の人材が陸続と育つ。牧口先生の生誕から149年。創価の三代は断固と勝ったのである。 |